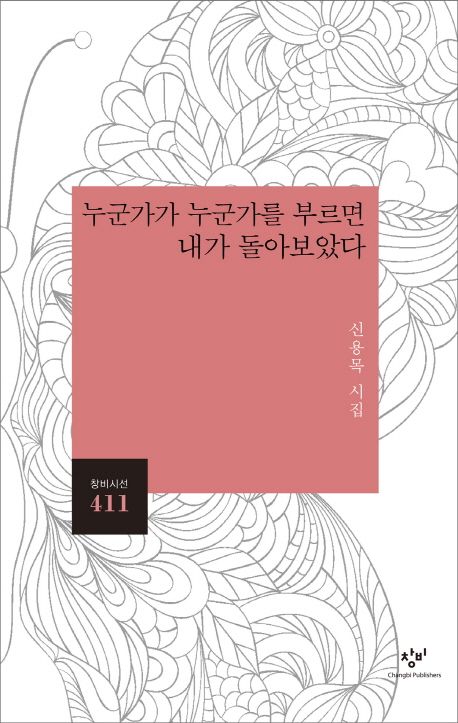

시가 시인의 손을 떠나면 결국 그 시를 읽는 사람의 몫일테니

시인이 어떤 말을 하고 싶었는지와 그 시를 읽는 사람의 해석은

일직선일 수도, 어느 한 두 곳에서 잠시 만날 수도, 아니면 평행선일 수도 있으니

신용목 시인이여 당신의 의도와 다른 해석이라도 너무 실망하지 마시오

그리고 소통이 실패했다고 자책하지 마시오 새로운 생명의 탄생이고 창조이니

숨겨둔 말

신은 비에 빗소리를 꿰매느라 여름의 더위를 다 써버렸다. 실수로 떨어진 빗방울 하나를 구하기 위하여 안개가 바닥을 어슬렁거리는 아침이었다.

비가 새는 지붕이 있다면, 물은 마모된 돌일지도 모른다.

그 돌에게 나는 발자국 소리를 들려주었다.

어느날 하구에서 빗방울 하나를 주워들었다. 아무도 내 발자국 소리를 꺼내가지 않았다.

신용목 시인의 시 '숨겨둔 말'은 자연과 일상 속에서 발견되는 소소한 아름다움과 그 속에 담긴 깊은 의미를 섬세하게 그려냅니다. 시인은 감각적이고 상징적인 표현을 통해 독자들에게 삶의 다양한 순간들을 소중히 여기고, 내면의 소리에 귀 기울이며, 자신의 존재와 그 흔적을 돌아보게 합니다. 시인은 삶을 더 깊이 있게 바라보는 시각을 선사하며, 일상 속의 작은 순간들에서도 의미를 찾을 수 있음을 일깨워줍니다.

사랑

빗방울이 빗소리 속으로 사라지는 것처럼 촛불이 꺼지면 박수 소리가 들린다.

누구나 한번쯤 창밖을 본다. 미처 챙기지 못한 우산 때문이라고 해도 .....

한명이, 왜 저러는 거야? 말하면, 거기 우산을 놓치고 서 있는 사람이 보이고

두명이, 세명이 창가로 간다.

세개째, 네개째 입김을 분다. 다시 한명이 접시를 두드리면, 술잔을 들기 우해 일제히 돌아서고 ...... 유리에,

내리는 비에게 우산을 씌워주고 싶습니다, 써놓은 한사람을 찾고 있다.

모두가 자신이 아니라고 하면 우리는 누구를 위해 모인 것일까.

이제 창밖엔 아무도 없다.

신용목 시인의 시 '사랑'은 사랑의 복합성과 인간 관계의 미묘함을 섬세하게 그려냅니다. 시는 감성적이고 서정적인 분위기를 통해 독자에게 감정의 깊이를 느끼게 하며, 사랑이 단순한 감정 이상의 복합적인 경험임을 보여줍니다. 시에서 우산을 씌워주고 싶다는 표현, 촛불이 꺼질 때의 박수 소리 등은 사랑이 구체적인 행위와 표현으로 나타난다는 것을 보여줍니다. 사랑은 작은 배려와 행동을 통해 표현됩니다. '모두가 자신이 아니라고 하면 우리는 누구를 위해 모인 것일까'라는 질문은 사랑의 주체와 객체를 모호하게 만듭니다. 이는 사랑이 특정한 한 사람을 위한 것일 수도 있고, 모두를 위한 것일 수도 있음을 암시합니다. '누구를 위해 모인 것일까'라는 질문은 사람들 사이의 연대와 소통의 중요성을 강조합니다. 사랑은 서로를 이해하고 소통하는 과정에서 더욱 깊어집니다. '이제 창밖엔 아무도 없다'는 구절은 사랑의 부재를 암시하며, 사랑이 없는 공간의 공허함을 표현합니다. 이는 사랑이 우리의 삶에서 얼마나 중요한 존재인지 상기시켜 줍니다.

몽상가

포옹할 때는 모두가 공산주의자다.

비를 맞고

팽팽한 빨랫줄처럼 서로를 서로만큼 당기는 것이다. 노을처럼 걸리는 것이다.

조금씩 청춘의 잔을 비우는,

바람의

이야기. 비가 오는 날에도 어딘가에선 노을이 진다. 매순간, 저녁이 오는 곳은 있으니까. 누군가 노을을 보며 말하겠지. 꼭 비에 젖는 기분이야.

그러고는 늙어버린 나를

빨랫줄에서 내려주겠지. 가슴으로 팔을 모아 개켜서는 시간이 빠져니긴 옷 위에 가만히 포개놓겠지.

꿈이었을까?

몸이 있으니. 일어서면 나란히 서는 두 다리처럼

결국 툭 떨어지는 팔처럼.

그래서 가끔은 팔짱을 낀다. 왼팔과 오른팔을 서로 감으면 혼자 하는 포옹은 또 포로 같아서

그때는

꼭 묶인 것 같아서.

계급 같아서

고독은 매순간 어딘가에서 저녁을 따라 도는 노을이 되고, 이야기가 되고

청춘의 당원들을 끌고 가는 비처럼

바람이 오고 바람은 간다.

신용목 시인의 시 '몽상가'는 인간의 감정과 삶의 여정을 서정적으로 섬세하게 그려내며, 포옹과 고독, 청춘과 노화, 그리고 꿈과 현실의 경계를 탐구합니다. 이 속에서 연대와 고독, 변화와 순환, 그리고 삶의 유한성을 노래합니다. 이 시는 순간의 소중함과 삶의 다양한 측면을 깊이 생각해보게 하며, 연대감 속에서 느끼는 평등함과 개인의 고독을 모두 인정하고 받아들이는 태도를 전달합니다.

슬픔? 그건 간직 못하지. 내 주머니보다 크거든. 나보다 크거든.

내 세계보다도 크거든.

그걸 간직하는 유일한 방법은 분노로 바꿔놓는 것.

나는 돌을 쥐고 있었다. 그리고 어느 순간, 힘껏 팔을 휘둘렀다. 더는 아무것도 창조할 게 없어서 신은 사라져버렸구나.

돌을 던져서는 깰 수 없는 것이 있었네.

맞일 수 없는 바람이 있었네.

뚜벅뚜벅 걸으며,

차라리 나는 돌이 되고 싶었다.

그래서 돌아보았다. 후회로 남는 때가 마침내 가장 반짝이는 법이라고 ...... 사랑은 말하지 않았지만 나는 전부 들었다.

'책(book) > 창비시선' 카테고리의 다른 글

| 《개밥풀》 이동순, 창비시선 0024 (1980년 4월) (0) | 2024.07.21 |

|---|---|

| 《푸른 편지》 노향림, 창비시선 0433 (2019년 6월) (1) | 2024.07.17 |

| 《조국의 별》 고은, 창비시선 0041 (1984년 7월) (0) | 2024.07.06 |

| 《지금 그리운 사람은》 이동순, 창비시선 0057 (1986년 12월) (0) | 2024.07.06 |

| 《넋이야 넋이로다》 하종오, 창비시선 0058 (1986년 11월) (0) | 2024.07.04 |