참깨를 털면서

산그늘 내린 밭귀퉁이에서 할머니와 참깨를 턴다.

보아하니 할머니는 슬슬 막대기질을 하지만

어둬지기 전에 집으로 돌아가고 싶은 젊은 나는

한번을 내리치는 데도 힘을 더한다.

世上事(세상사)에는 흔히 맛보기가 어려운 쾌감이

참깨를 털어대는 일엔 희한하게 있는 것 같다.

한번을 내리쳐도 셀 수 없이

솨아솨아 쏟아지는 무수한 흰 알맹이들

都市에서 십년을 가차이 살아본 나로선

기가막히게 신나는 일인지라

휘파람을 불어가며 몇 다발이고 연이어 털어낸다.

사람도 아무 곳에나 한번만 기분좋게 내리치면

참깨처럼 솨아솨아 쏟아지는 것들이

얼마든지 있을 거라고 생각하며 정신없이 털다가

"아가, 모가지까지 털어져선 안되느니라"

할머니의 가엾어하는 꾸중을 듣기도 했다.

<1970·詩人(시인)>

젊은 시인은 더 많은 힘을 주어 빨리 일을 끝내려고 합니다. 힘껏 내리칠 때마다 쾌감을 만끽합니다. "아가, 모가지까지 털여져선 안되느니라", 기껏 털어놓은 참깨들 사이에 쌓인 불순물들을 제거하려면 몇 배의 노력을 들여야 겠지요. 천천히 막대기질하는 할머니, 우리네 인생, 삶이 너무 과하게 하면 안 되고, 적당한 선을 지키고 균형을 갖추어 가며 살아야겠지요. 그리고, 털고 난 참깨 대에 남은 깨를 지구별 동무들 몫으로 나눌줄 아는 삶을 살아야 겠지요.

마음 넓은 곳에

땅이 넓다고

마음조차 넓어질소냐

바다가 넓은 곳에 왔다고

마음 또한 따라서 넓어질소냐

사람이여 세상만사 뭇사람이여

마음 넓은 곳에 땅이 넓고

마음 넓은 곳에 비로소 바다가 넓더라

노래여 저 혼자 헤매이는 노래요.

<1976·未發表(미발표)>

浩然之氣(호연지기), 세상을 포용할 수 있는 넓은 마음과 깊은 이해, 세상과의 조화와 균형을 이루는 힘. 그런 호연지기는 개도 받아 먹지 않는 세상. 그럼에도 불구하고 오늘도 호연지기를 키워보려고 합니다.

處女作(처녀작)

보리꽃이 피고 살구꽃이 피고

남쪽 섬의 친정집이 그리워서

콧잔등 옷고름으로 찍으묘 우는 할머니

고사리 끊으며 간다 핑계 치고

산에 올라 푸른 봉우리에 올라

먼 고향을 바라보면 뭣힌디야

열여덟에 뭍으로 시집 와서

지금은 서리 싸인 일흔을 넘으셨나니

발 밑의 산도 둥둥 뜬구름

소갈머리없는 딸만을 낳는다고

남몰래 뱃가죽을 꼬집히기도 했건만

금 같은 아들은 그래도 하나 얻었지

남편은 돈 벌러 일본땅을 돌아다닐 적

겨우 얻어 키워 놓은 아들마저

뜨거운 나라에 징병으로 끌려가고

논두렁마다 밭두렁마다 노을이 떨어져

홀로 땅을 닦으며 살으시다가

해방 맞아선 다시 숨 돌리셨나

한복을 입은 남편과 제대복의 아들이

머리칼 하나 잃지 않고 돌아왔으나

몹쓸 놈의 6·25를 만나

좌익이다 우익이다 하는 판국에

밤낮 이리 몰리고 저리 쫓기어도

(전쟁에 내 무슨 죄사 있냐)

풀뿌리를 씹으며 기침도 크게 못하고

흙 묻은 가슴 자꾸만 두드렸지

그러던 중 하늘한테

아들 빼앗기고 손주 셋은 얻었는지라

손톱 밑에 가시 들어간 줄도 모르고

뒷등엔 후줄근히 땀이 흘렀지만

남자처럼 지게질 쟁기질 다 하고

장날이 되면 보리 두 말 이고 나가

송아지 돼지 데리고 나가

손자 학비를 마련해 보냈지

남 보기 좋은 대학생인 손자놈은

콩잎죽 맛보다 덜한 詩(시)를 쓰는데

고등고시 공부나 한 줄 알고

도깨비불 날으는 산길을 내려오며

주름살 펴 속눈썹으로 웃으시었나

바이블과 孟子(맹자)는 안 읽었어도

자식사랑 이웃사랑 벌레사랑 하면서

처녀작 고료가 나오는 날

소고기 한 근이나마 사가지고 와

간맞게 맛있게 끓여 줄까 부다.

<1970·創作과 批評(창작과 비평)>

오래지난 이야기들 같으나 너무나도 가까운 이야기들, 한 집 건너 두 집 건너 차곡차곡 쌓여 있는 애달픈 사연들..... 김준태 시인은 1977년 <참깨를 털면서>를 출간하면서 고향으로 돌아가자고 했습니다. 아마도 산업화가 본격화 되면서 농촌이 해체되어 가고 각박해져 가는 사람들의 모습을 직면하면서 나의 고향은 나의 우주, 나의 고향은 나의 교과서, 나의 고향은 나의 미래, 그리고 나의 본원이요 자유요 사랑임을 노래했습니다. '나는 촌놈이다. 전라도 해남 촌놈이다. 말이 좋아서 시골이라는 그런 식의 촌놈은 아니다. 살구꽃이 피고, 보리꽃이 피고, 봄마다 뜸북새가 울고, 여름마다 물꼬싸움이 찾아들고, 매미가 울고, 가을엔 저녁노을처럼 들기러기가 내려앉는 곳, 뿐이랴, 논밭들이 헐떡거리는 들판 건너 바다도 보이는 곳, 그곳이 나의 고향이다.' 물론 고단한 노동이 함께하는 곳이겠지요.

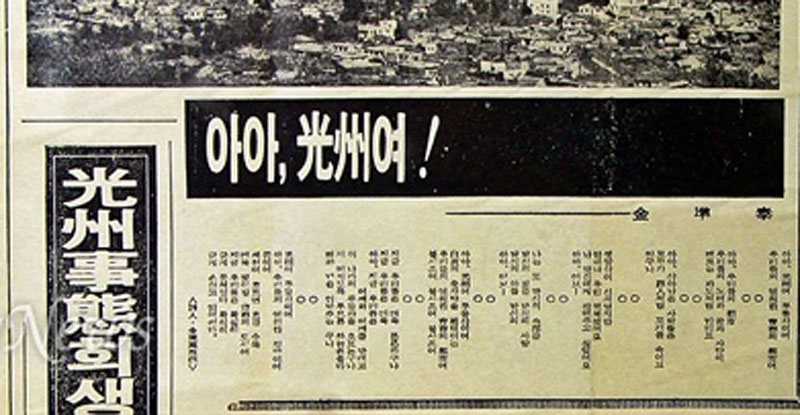

아아 광주여! 우리나라의 십자가여

아아, 광주여 무등산이여

죽음과 죽음 사이에

피눈물을 흘리는

우리들의 영원한 청춘의 도시여

우리들의 아버지는 어디로 갔나

우리들의 어머니는 어디서 쓰러졌나

우리들의 아들은

어디에서 죽어 어디에 파묻혔나

우리들의 귀여운 딸은

떠 어디에서 입을 벌린 채 누워있나

우리들의 혼백은 또 어디에서

찢어져 산산이 조각나 버렸나

하느님도 새떼들도

떠나가버린 광주여

그러나 사람다운 사람들만이

아침저녁으로 살아남아

쓰러지고, 엎어지고, 다시 일어서는

우리들의 피투성이 도시여

죽음으로써 죽음을 물리치고

죽음으로써 삶을 찾으려 했던

아아 통곡뿐인 남도의

불사조여 불사조여 불사조여

해와 달이 곤두박질치고

이 시대의 모든 산맥들이

엉터리로 우뚝 솟아 있을 때

그러나 그 누구도 찢을 수 없고

빼앗을 수 없는

아아, 자유의 깃발이여

살과 뼈로 응어리진 깃발이여

아아, 우리들의 도시

우리들의 노래와 꿈과 사랑이

때로는 파도처럼 밀리고

때로는 무덤을 뒤집어쓸지언정

아아, 광주여 광주여

이 나라의 십자가를 짊어지고

무등산을 넘어

골고다 언덕을 넘어거는

아아, 온몸에 상처뿐인

죽음뿐인 하느님의 아들이여

정말 우리는 죽어버렸나

더 이상 이 나라를 사랑할 수 없이

더 이상 우리들의 아이들을

사랑할 수 없이 죽어버렸나

충장로에서 금남로에서

화정동에서 산수동에서 용봉동에서

지원동에서 양동에서 계림동에서

그리고 그리고 그리고.....

아아, 우리들의 피와 살덩이를

삼키고 불어오는 바람이여

속절없는 세월의 흐름이여

아아. 살아남은 사람들은

모두가 죄인처럼 고개를 숙이고 있구나

살아남은 사람들은 모두가

넋을 잃고 밥그릇조차 대하기

어렵구나 무섭구나

무서워 어쩌지도 못하는구나

여보 당신을 기다리다가

문 밖에 나가 당신을 기다리다가

나는 죽었어요..... 그들은

왜 나의 목숨을 빼앗아갔을까요

아니 당신의 전부를 빼앗아갔을까요

셋방살이 신세였지만

얼마나 우린 행복했어요

난 당신에게 잘해주고 싶었어요

아아, 여보!

그런데 나는 아이를 밴 몸으로

이렇게 죽은 거예요 여보!

미안해요, 여보!

나에게서 나의 목숨을 빼앗아 가고

나는 또 당신의 전부를

당신의 젊은 당신의 사랑

당신의 아들 당신의

아아. 여보! 내가 결국

당신을 죽인 것인가요?

아아, 광주여 무등산이여

죽음과 죽음을 뚫고 나가

백의의 옷자락을 펄럭이는

우리들의 영원한 청춘의 도시여

불사조여 불사조여 불사조여

이 나라의 십자가를 짊어지고

골고다 언덕을 다시 넘어오는

이 나라의 하느님 아들이요

예수는 한 번 죽고

한 번 부활하요

오늘까지 아니 언제까지 산다던가

그러나 우리들은 몇백 번을 죽고도

몇백 번을 부활할 우리들의 참사랑이여

우리들의 빛이여, 영광이여, 아픔이여

지금 우리들은 더욱 살아나는구나

지금 우리들은 더욱 튼튼하구나

지금 우리들은 더욱

아아, 지금 우리들은

어깨와 어깨 뼈와 뼈를 맞대고

이 나라의 무등산을 오르는구나

아아, 미치도록 푸르른 하늘을 올라

해와 달을 입맞추는구나

광주여 무등산이여

아아, 우리들의 영원한 깃발이여

꿈아요 십자가여

새월이 흐르면 흐를수록

더욱 젊어져갈 청춘의 도시여

지금 우리들은 확실히

굳게 뭉쳐있다 확실히

굳게 손잡고 일어선다.

<1980.6.2·전남매일신문>

'책(book) > 창비시선' 카테고리의 다른 글

| 《꽃샘 추위》 이종욱, 창비시선 0028 (1981년 5월) (1) | 2024.06.15 |

|---|---|

| 《하급반 교과서》 김명수, 창비시선 0039 (1983년 5월) (2) | 2024.06.15 |

| 《깨끗한 희망》 김규동, 창비시선 0049 (0) | 2024.06.01 |

| 《이 가슴 북이 되어》 이윤룡, 창비시선 0035 (0) | 2024.05.25 |

| 《너에게 가려고 강을 만들었다》 안도현, 창비시선 0239 (1) | 2024.05.25 |