괜찮아

테어나 두 달이 되었을 때

아이는 저녁마다 울었다

배고파서도 아니고 어디가

아파서도 아니고

아무 이유도 없이

해질녘부터 밤까지 꼬박 세 시간

거품 같은 아이가 꺼져벌릴까 봐

나는 두 팔로 껴안고

집 안을 수없이 돌며 물었다

왜 그래.

왜 그래.

왜 그래.

내 눈물이 떨어져

아이의 눈물에 섞이기도 했다

그러던 어느 날

문득 말했다

누가 가르쳐준 것도 아닌데

괜찮아.

괜찮아.

이제 괜찮아.

거짓말처럼

아이의 울음이 그치진 않았지만

누그러진 건 오히려

내 울음이었지만, 다만

우연의 일치였겠지만

며칠 뒤부터 아이는 저녁 울음을 멈췄다

서른 넘어야 그렇게 알았다

내 안의 당신이 흐느낄 때

어떻게 해야 하는지

울부짖는 아이의 얼굴을 들여다보듯

짜디짠 거품 같은 눈물을 향해

괜찮아

왜 그래,가 아니라

괜찮아.

이제 괜찮아.

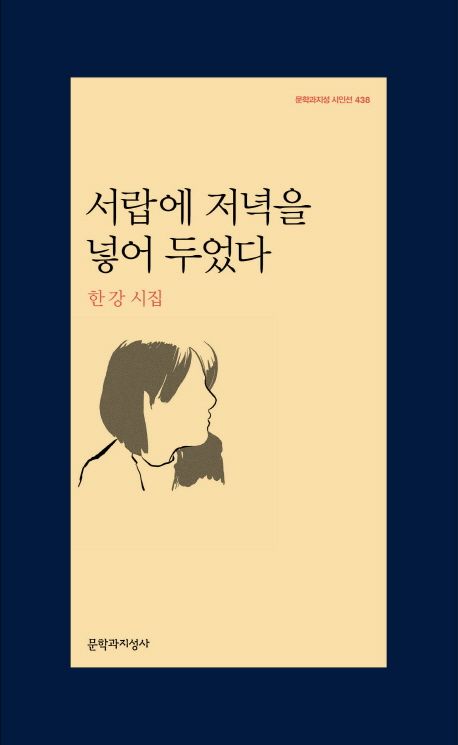

한강 시인의 시 「괜찮아」는 아이가 저녁마다 이유 없이 울던 때의 경험을 바탕으로, 삶 속에서 감정을 받아들이고 치유하는 이야기를 담고 있네요. 아이가 울 때 그 이유를 알 수 없어 불안해하던 엄마의 모습이 생생히 느껴집니다.아이의 울음에 맞춰 함께 눈물을 흘리던 엄마. "괜찮아"라는 말은 단순한 위로가 아니라, 시인 자신에게도 건네는 위로네요. "왜 그래"라고 묻던 시인이 어느 순간 "괜찮아"로 바뀌는 것은 타인의 고통을 뿐 아니라 자신의 고통을 받아들이는 과정이겠지요. 우리도 살아가면서 누구나 고통과 불안을 겪습니다. 그리고 그 안에서 자연스럽게 위로하고 수용하는 법을 배우게 되겠지요. 앞으로는 "왜 그래"라는 말보다, 먼저 "괜찮아"라고 말해볼까 합니다. 그 말이 저 또한 위로하고, 서로 이해하고 소통하는데 더 도움이 될 테니까요.

어두워지기 전에

어두워지기 전에

그 말을 들었다.

어두워질 거라고.

더 어두워질 거라고.

지옥처럼 바싹 마른 눈두덩을

너는 그림자로도 문지르지 않고

내 눈을 건너다봤다.

내 눈 역시

바싹 마른 지옥인 것처럼.

어드워질 거라고.

더 어두워질 거라고.

(두려웠다.)

두렵지 않았다.

한강 시인의 시 「어두워지기 전에」는 어둠이 다가오는 순간의 두려움과 그 속에서 마주한 감정을 담고 있습니다. "어두워질 거라고, 더 어두워질 거라고" 반복되는 말 속에서, 그 어둠이 단순한 외부의 변화가 아니라 내면의 상태를 비추는 것처럼 느껴집니다. 바싹 마른 눈, 마치 지옥과 같은 그 감정 속에서 누군가 나를 보고 있지만, 그 시선조차 그림자로 스쳐 가지 않는 차가움. 어둠이 다가오는 것이 두렵다, 아니 두렵지 않다. 이 상반된 감정의 반복은 마치 스스로를 설득하려는 듯하면서도, 그 속에 담긴 불안과 체념이 엇갈리는 그 순간들. 어둠이 몰려오는 건 피할 수 없다는 사실을 알면서도, 그 속에서 어떻게든 버티려는 마음. 결국 그 어둠이 찾아오면, 그저 받아들이는 것밖에 방법이 없다는 걸 깨달으며, 두려움과 두려움이 없다는 말 사이에서 흔들리면서도 스스로를 다독이고 다짐하는 모습을 상상해봅니다.

파란 돌

십 년 전 꿈에 본

파란 돌

아직 그 냇물 아래 있을까

난 죽어 있었는데

죽어서 봄날의 냇가를 걷고 있었는데

아, 죽어서 좋았는데

환했는데 솜털처럼

가벼웠는데

투명한 물결 아래

희고 둥근

조약돌들 보았지

해맑아라,

하나, 둘, 셋

거기 있었네

파르스름해 더 고요하던

그 돌

나도 모르게 팔 뻗어 줍고 싶었지

그때 알았네

그러려면 다시 살아야 한다는 것

그때 처음 아팠네

그러려면 다시 살아야 한다는 것

난 눈을 떴고,

깊은 밤이었고,

꿈에 흘린 눈물이 아직 따뜻했네

십 년 전 꿈에 본 파란 돌

그동안 주운 적 있을까

놓친 적도 있을까

영영 잃은 적도 있을까

새벽이면 선잠 속에 스며들던 것

그 푸른 그림자였을까

십 년 전 꿈에 본

파란 돌

그 빛나는 내[川]로

돌아가 들여다보면

아직 거기

눈동자처럼 고요할까

한강 시인의 시 「파란 돌」은 잊혀진 것들에 대한 그리움과 상실감을 담고 있는 것이 아닐까요? 십 년 전 꿈속에서 보았던 파란 돌, 그 돌은 아마 내가 잃어버린 소중한 무언가를 상징하겠지요. 죽어서 느꼈던 가벼움, 환함, 평온함 속에서 보았던 그 돌. 손을 뻗어 다시 잡고 싶지만, 그러려면 다시 살아야 한다는 것을 깨닫는 순간, 아픔이 찾아옵니다. 살아간다는 건 다시금 고통과 슬픔을 마주해야 한다는 것을 알면서도, 그 돌을 잡고 싶은 마음은 쉽게 사라지지 않습니다. 그 돌은 여전히 내 마음속에, 꿈속에 존재하는데, 나는 그걸 잡을 수도 없고 놓칠 수도 없는 상태로 계속 살아갑니다. 그 돌을 주웠을까, 아니면 놓쳤버렸을까, 혹은 영영 잃어버렸을까. 이런 물음을 반복하며, 내가 잃어버린 것들에 대한 회한이 가슴속에 스며듭니다. 그리고 마지막에 문득 궁금해집니다. 그 돌이 아직도 그곳에 있을까? 내가 잃어버린 것들이 여전히 나를 기다리고 있을까? 그 돌은 어쩌면 내가 다시 돌아가고 싶은 마음의 고향일지도 모르겠습니다.

마크 로스코와 나 2

한 사람의 영혼을 갈라서

안을 보여준다면 이런 것이겠지

그래서

피 냄새가 나는 것이다

붓 대신 스펀지로 발라

영원히 번져가는 물감 속에서

고요히 붉은

영혼의 피 냄새

이렇게 멎는다

기억이

예감이

나침반이

내가

나라는 것도

스며오는 것

번져오는 것

만져지는 물결처럼

내 실핏줄 속으로

당신의 피

어둠과 빛

사이

어떤 소리도

광선도 닿지 않는

심해의 밤

천년 전에 폭발한

성운 곁의

오랜 저녁

스며오르는 것

번져오르는 것

피투성이 밤을

머금고도 떠오르는 것

방금

벼락 치는 구름을

통과한 새처럼

내 실핏줄 속으로

당신 영혼의 피

한강 시인의 시 「마크 로스코 2」는 영혼의 깊은 곳을 들여다보는 듯한 강렬한 이미지와 감정을 담고 있습니다. 마치 한 사람의 영혼을 갈라서 보여준다면, 그 안에서 붉은 물감처럼 번져가는 영혼의 피 냄새가 스며들어 오는 것 같습니다. 붓 대신 스펀지로 발라낸 물감은 마치 멈추지 않고 퍼져가는 감정들처럼 끝없이 번져갑니다. 그 속에서 기억, 예감, 나라는 존재도 천천히 사라지는 느낌이 듭니다. 이 시는 영혼과 영혼이 맞닿는 순간을 그리는 것 같습니다. 내 실핏줄 속으로 당신의 피가 스며들고, 그 피는 어둠과 빛 사이에서 존재하는 고요한 밤을 떠올리게 합니다. 심해의 깊은 어둠처럼 어떤 소리도 닿지 않는 곳, 그곳에서, 오래된 별이 폭발한 성운 곁에서, 피투성이 밤을 머금고도 떠오르는 무언가가 있는 듯합니다. 벼락을 통과한 새처럼, 당신의 영혼이 내 안에 스며들어 오는 순간. 영혼과 영혼이 맞닿는 강렬한 연결, 그 안에서 느껴지는 깊은 감정들..... 그 감정들이 계속 남아 있습니다.

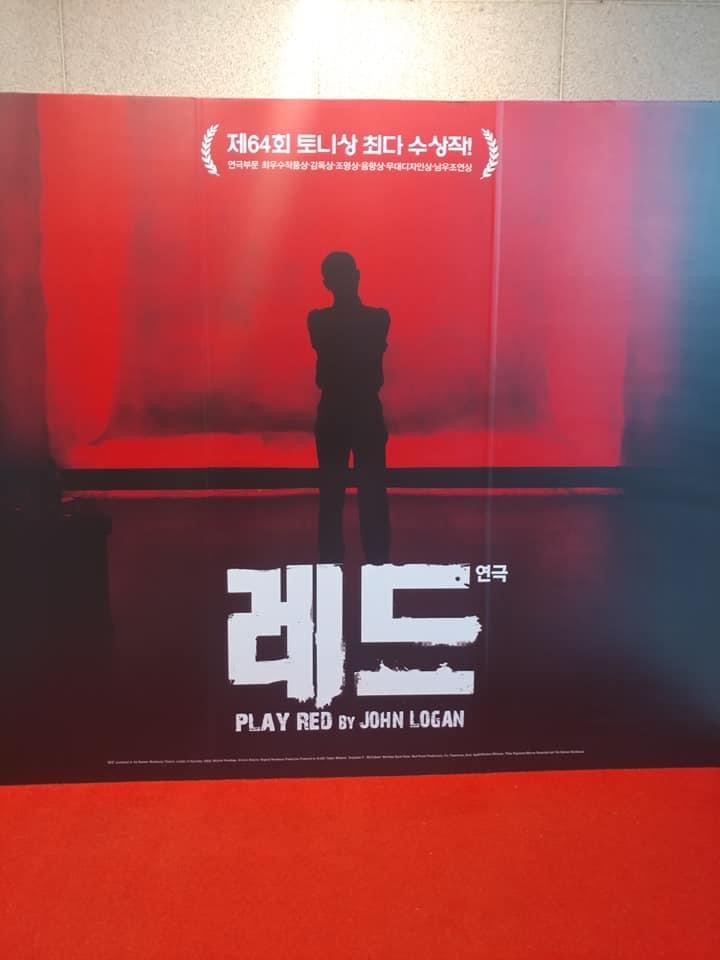

마크 로스코(Mark Rothko, 1903–1970)는 20세기 현대 미술을 대표하는 추상 표현주의 화가로, 대형 캔버스에 그린 추상적인 색면 회화로 잘 알려져 있습니다. 그의 작품은 감정적인 깊이와 영적인 요소를 담고 있으며, 커다란 색의 직사각형들이 캔버스 위에 겹쳐지며 색의 미묘한 변화와 대비를 통해 관람자에게 명상적이고 몰입적인 경험을 제공합니다. 로스코는 관람자가 그의 작품과 직접적인 교감하는 것을 중요하게 여겼으며, 그의 대형 작품들은 관람자가 가까이 다가가도록 유도해 작품과 더 깊이 소통할 수 있는 환경을 만들었습니다. 특히 로스코는 작품이 전시되는 공간과 환경에 매우 신경을 썼으하여 더 깊은 소통을 가능하게 했습니다. 그의 후반기 작품들은 종종 고요하고 엄숙한 분위기에서 전시되었습니다. 그의 작품들은 단순한 색의 배열이 아니라, 인간 존재의 고통, 사랑, 죽음 등 심오한 철학적 주제를 다룹니다. 로스코는 예술을 단순한 시각적인 아름다움 이상으로, 인간의 근본적인 감정을 탐구하는 도구로 여겼습니다.

연극 <레드(Red)>는 미국의 극작가 존 로건(John Logan)이 쓴 2인극으로, 마크 로스코(Mark Rothko)의 삶과 예술적 고뇌를 그린 작품입니다. 1958년, 뉴욕의 '포시즌스 레스토랑(Four Seasons Restaurant)'에 대규모 벽화를 의뢰받은 실화를 바탕으로 합니다. 연극은 로스코가 이 프로젝트를 진행하는 동안 겪은 창작의 고뇌, 상업성과 예술성 사이에서의 갈등, 그리고 그의 예술 철학을 탐구합니다. 극은 로스코와 그의 젊은 조수 켄(Ken) 사이의 대화를 중심으로 전개되며, 예술의 본질, 창작의 의미, 세대 간의 갈등 등이 드러냅니다. 연극 내내 로스코는 색과 빛에 대한 깊은 고민을 하며, 그의 작품들이 어떻게 사람들의 감정과 영혼에 영향을 미칠 수 있는지를 탐구합니다. 특히, 로스코가 상징적으로 사용하는 붉은색이 어떤 의미를 지니는지, 왜 그 색을 선택했는지에 대한 철학적 고민이 담겨 있습니다.

2019년 정보석 님이 로스코 역을, 박정복 님이 그의 젊은 조수 켄 역을 맡은 연극 <레드>을 아들과 함께 관람했습니다. 어릴 때부터 공연을 함께 다녔지만, 공연 막이 내리고 배우들이 무대 인사를 할 때 미동도 하지 않고 가만히 있던이 떠올랐습니다. 연극 <레드>가 끝난 뒤에도 그 모습은 같았죠. 그런데 파리 여행을 다녀온 아들이 '퐁피투 센터'에 전시된 마크 로스코의 작품을 한참 바라보며 큰 감동을 받았다고 하더군요. "아빠 어떻게 그런 그림을 그릴 수 있지?"라며, 한강의 '마크 로스코' 읽다가 문득 그때 일이 떠오릅니다.

시인의 말

어떤 저녁은 투명했다.

(어떤 새벽이 그런 것처럼)

불꽃 속에

둥근 적막이 있었다.

2013년 11월

한 강

'책(book) > 한강' 카테고리의 다른 글

| 《천둥 꼬마 선녀 번개 꼬마 선녀》 한강 글, 진태람 그림, 문학동네 (2007년 2월) (14) | 2024.11.02 |

|---|---|

| 《눈물상자》 한강 글, 봄로야 그림, 문학동네 어른을 위한 동화 (2008년 5월) (8) | 2024.10.25 |

| 《내 이름은 태양꽃》 한강 동화, 김세현 그림, 문학동네 어른을 위한 동화 016 (2002년 3월) (4) | 2024.10.23 |